風をカタチにみた

- shibata racing

- 7月9日

- 読了時間: 5分

わが上州の呼び物といえば、雷とからっ風ですが。最近なにやら、移住したい街ランキングの上位に、群馬が上がってきているといいます。ホントにいんですか?ここはきびしいヨォ。

2025年7月9日

しぃらないまあちぃを歩いてみぃタァい〜。という歌がありましたが。知らない街は歩いてみるくらいがいいもので、いざそこで暮らすとなると、なかなか上手くいかないみたいですね。

沼田で暮らして新幹線通勤で、東京へ仕事に行ってる夫婦。というのがこの間インタビューされてました。「いやぁ、ほんと暮らしやすくて、東京へも新幹線で1時間ですからぁ」これ、誰に言わされてるんですかね。沼田から、上毛高原駅まで、車で30分かかるんですから。しかも、沼田は斜面ですから、雪道対策がされた車が、カワチ薬局に行くだけでも必要で、とんでもなく冬は寒いですよ。東京から、上毛高原に降り立って、一面の雪原を前に、側溝にはまってしまった、雪慣れしてない妻の迎えを待ち続ける。石川啄木じゃぁありませんが、「最果ての駅に降り立ち雪あかり、淋しきまちに歩み入にき」を地でいくような暮らしに、東京暮らしの夫婦が耐えられるとも思えません。

こういうマイナス面ばかりを私は指摘しますが。この土地に生まれついて、他所でも暮らしてみた私だからわかる、土地の宿命とか土着の執着とかが、いまだにこの上州には根強く残り。余所者が暮らせるもんじゃぁありません。田舎へ行けば行くほどね。

この上州というものを少し理解する上において、江戸時代の制度を知らなくちゃならないでしょう。

当初は厩橋城に、家康譜代の大名、酒井の殿様というものがおりました。城が利根川の側であったため、相次ぐ水害で城は流され、江戸初期に廃城となり、以来上州は、幕府の直轄領である、天領となりました。

天領はもともと、殿様がいる地域より、年貢が緩く、作ったものを自家消費できる割合が大きかったこともあり、地元の勢力が、力をつけやすい制度でした。上州には、中山道、三国街道、例幣使街道が交差していましたから、往来も盛んであり、そこに生まれる利権で、蓄財した村なども存在しました。

いわば、地元の有力者が統治し、たまに関八州取締の見回りのあるだけの土地は、犯罪の温床のような側面もあり、無宿人のような人たちにとっても、通過しやすい場所であったようです。

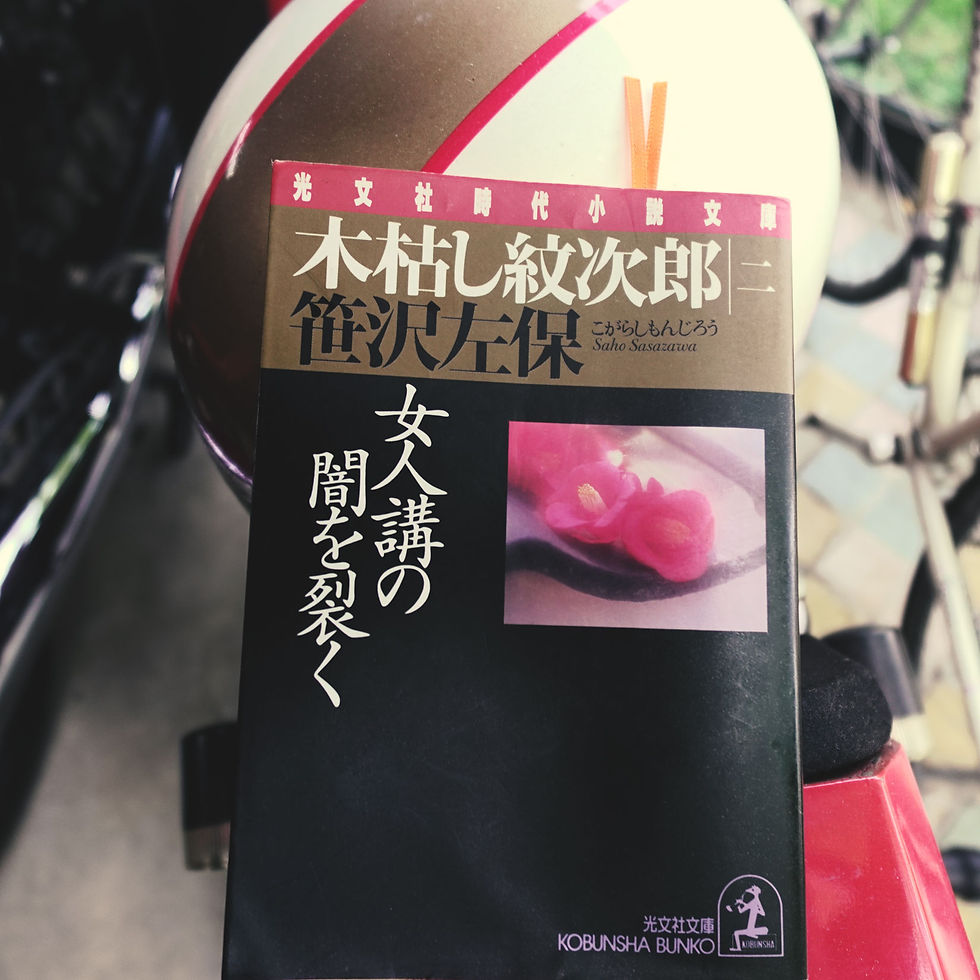

木枯し紋次郎は、当時の上州や信州の実態を、細かく描き出した、フィクションですが。国定忠治よりはるかにリアルに、私の中には存在しています。

目も開けられないような、まるで地吹雪のような荒れた土地。それこそが真の上州で、そこをあてもなく、足早に闊歩しているのが、新田郡のさびしい農家に生まれた、無宿人の紋次郎です。

「あてはねぇが、旅はいそぐもんときめておりやす」というのが紋次郎のきまり文句で、そのわけは、当時。無宿人というだけで嫌われて、島送りにさえなったという、背景を知れば、そのセリフの意味もわかります。それだけ土地のものは、排他的で、余所者を寄せ付けず。利益は土地のもの、あるいは家族という単位で分けたわけで。そこに誰か、得体の知れぬものが入ることを、極端に恐れたわけです。

街道筋ということは、そこに旅籠や、遊郭など当然あったわけで、その裏には必ずその利益を吸い上げるシステムもあったわけで。博打や、縄張り争いは、常態化していたでしょう。

「萩原の大笠松」というものがあり。そこは、佐渡奉行街道筋。いわゆる三国街道の宿場の一つである、上新田にあります。この松は、まだ前橋に殿様がいた頃、地元の有力者が拝領して、庭に植えて450年。いまだに枝葉を伸ばしています。

この萩原には、私の本家筋がいまでもあり、小さい頃は、お盆迎えというものは、祖父と親父に連れられて、萩原の本家に行くものと、定められていました。その帰りは、祖母がたの実家がある、隣村の稲荷新田に寄って、帰ります。「婆さんは隣村から嫁に来て、この萩原で、暮らしていけたんだろうか?」と、当時の嫁の過酷さに、思いを馳せたりします。

一昨年、94歳で無くなった、私の叔母さん。つまりは、父親の姉さんに、こんな質問をしました「姉さんがたは皆さん優秀だけれども、それは爺さんからなのか、婆さんなのか?」と聞いてみました。おばさんはキッパリと「おばあさんだよ」と言い切ります。だからネェ、稲荷の家には不義理しなさんなよ。と言い添えて。

ただ、こういうお盆のしきたりは、代替わりと共に、薄れていき。今はもう全く行われなくなりました。というより私が本家に行かないだけですが。

先日、上新田から、佐護奉行街道を走りながら、稲荷新田へ行ってみました。もう40年ぶりくらいでしたが。

実家のそばには「辻玄周の墓」というものがあり。その方は江戸時代にここ、稲荷新田に移り住んだ医者で、この地で寺子屋を開いた。と石碑に書かれています。

「そうか、だから稲荷新田には、土地にないような学問が古くから根付いていたのか」おばさんの言ったことの合点がいきました。

こういう上州と呼ばれた頃の名残は、いまだにそこいら中に残り。新しく流入する都会の人々によって、どんどん薄められて、いずれは消え去っていくんだな。としみじみ感じました。この土地で、爺さんや婆さんは、どんな遊びをし、どこで学んで幼少期を過ごしたのか。それはもう想像するしか無くなってしまいました。

吹き荒ぶ風をカタチにみながら。

紋次郎を書いた笹沢左保氏は、天保年間と昭和の共通点を四つ挙げている。

「政治不信。金権主義。明確な生きがいの欠如。漠然とした不安。」なんと令和になってもなにも変わっていないではないか....。